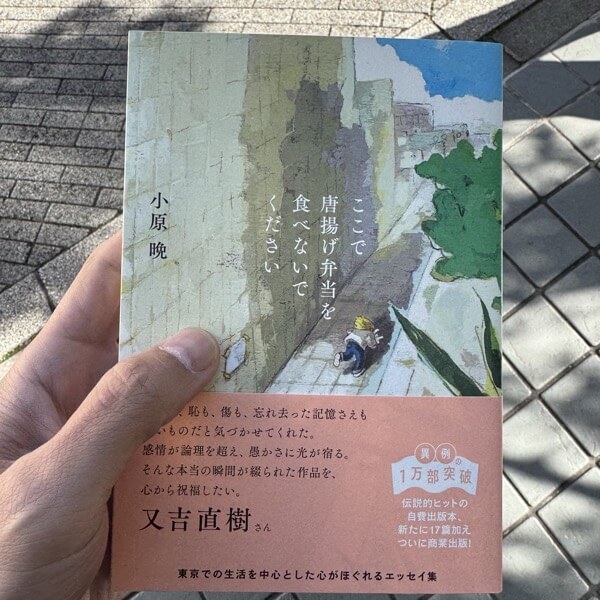

とても不思議な名前の、……いや普通の生活をしていたらクレームの一環として言われてもおかしくはないタイトルの本。

内容はエッセイ集である。

なぜこの名前の本(エッセイ)に興味を持ったか?と言うと今をときめく集団である『ダウ90000』の蓮見さんがなにかの動画で「影響を受けたもの」との一つとして挙げていたから。

「とても素敵なエッセイ、こういう感性の人が同じ業界にいるのは(良い意味で)怖い」みたいな事を言っていた。俄然興味がわく。現代の天才的な作家が影響を受けた本が小難しい小説ではなくてエッセイ。すぐに読みたくなる。

と早速ネットで検索。

しかし、この本には少々問題がある。ー 売っていないのだ。

昔の作家の作品で絶版になったとか売れすぎていてずっと品切れになっているとかではない。どうにもこの本、自費出版で置いてある店が限られているし、置いてある(置いてあった)店の在庫も軒並み品切れなのだ。

アンテナが高い人は、こういう本も見つけてくるのだな。蓮見め。

と言うことで読むことは一端諦めた。部数も出ていないので書評も非常に少ない。書評が少ない場合、ノイズ(賛否の声)が激しいのであまり参考にならない。

:

時は少し流れて、2024年12月某日。ボーナスも出て少々ほくほくしていたある日、ネットでこの本が一般書店に置かれる事を知った。ちょうど秋葉原の事務所に出社していた日で冬だがとても天気が良かったので昼休みを利用してお茶の水の本屋まで行って無事購入。

そして、もったいぶるように少しづつ読んでいった。

本のタイトルになっているエッセイは一番最初に載っていて実に見開き2ページ。あっけなく読み終わる。が当たり前だがツマラナイ訳ではない。次のエッセイへと読み進める。

個人的にはエッセイは「あと1篇、あと1篇」と読むのを一旦やめようと思っても短いのでつい読み進めてしまう位の長さが好きである。

あとネットでこの本の紹介をしている著名人(おそらく又吉さんだったと思う)が「けっして上手ではない、荒削りだけれどもとても素敵なエッセイ」と書いてあるのを見た。読んだ感じ、実際その通りである。たまにオチがないものもあるが、エッセイなのだ。別にオチを付ける必要はない。当たり前だが短編のエッセイに伏線も考察もくそもない。逆に急につむじ風が吹いてきて、あっという間に消え去っていくような感じ。

全般的に夏の匂いがするエッセイ集だったような気がする。最初、作者の小原晩さんの性別も分からなかった。だから読み進めていく途中はとても面白かった。おそらく女性なのだろうが、他に出てくる人の性別がよく分からない。男女の恋愛っぽさを感じないのがとても不思議なのだ。彼という表現は出てこなかったように思う(これについては後述)。恋人という表現は出てくるが、上司も先輩も、君と言う表現も多くそう言う人の性別がほとんど分からない。ただ、道行く人みたいな第三者の性別はすぐにわかるように書いてある。案外、そこが素敵な要因の一つなのかもしれない。

さて、この単行本(一般流通)は私書本(自費出版)にプラスして17篇のエッセイが書き下ろされている。書き下ろしのほうの方ではある程度性別が分かってくるし、1篇だけ”彼”と言う表現が出てきていた。

“全般的に夏”と書いたが、最後の1篇のタイトルは『はるなつあきふゆ』。つまり春夏秋冬。当たり前だがこのエッセイ集には秋の匂いがするエッセイもするし、春の匂いがするエッセイもある。ただ全般的には”夏”だと僕は感じた。

ー はるなつあきふゆ

四季は流れ、また春は来る。多くの人が新しい土地に移動して新しい人々と出会い、新しい生活をする。最初はあたふたする。

そして、そのあたふたが少し落ち着いた時に、日常の小さな事を誰かに話したくてしょうがなくなるかもしれない。「ここで唐揚げ弁当を食べないでください」と言われるかも知れない。きっとその頃、夏の匂いがするのかもしれない。

そんな素敵な本でした。